当前位置:首页 > 资讯

2025-12-3

2025年11月30日下午,中国博物馆协会在京召开第七届第十七次理事长会。刘曙光理事长,丁鹏勃、王晓毅、刘中刚、刘洋、刘超英、吕建中、安来顺、杜鹏飞、陈瑞近、庞雅妮、赵丰、段晓明、郭京宁、钱岩、褚晓波副理事长,李金光秘书长、艾静芳副秘书长参加会议。会议由刘曙光理事长主持。

2025-12-1

2025年11月27日,亚洲文化遗产保护联盟第二届大会在中国重庆举行

2025-11-11

11月9日,2025年世界互联网大会乌镇峰会“文化遗产数字化保护与传承”分论坛在浙江乌镇举办。世界互联网大会秘书长任贤良,基里巴斯信息、通讯、交通部部长亚历山大·蒂博,欧中联合创新中心联合发起人、比利时前驻华大使、比利时驻华终身荣誉大使帕特里克·奈斯,国家文物局副局长乔云飞出席论坛并致辞。

2025年10月29日至30日,“人工智能焕新文化遗产保护、传承和利用”学术交流会暨中国文物学会信息化专业委员会年会在江苏盐城召开。

2025-10-16

“高扬中华民族的文化主体性,把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好,是当代中国共产党人的历史责任和神圣使命。”

汇聚全球智慧 共建文化遗产保护国际标准体系

2025-9-17

北京大学赛克勒考古与艺术博物馆

商代的刻辞卜骨,西周时期的叔虞方鼎,元代的卵白釉印花“太禧”铭盘……走进北京大学赛克勒考古与艺术博物馆,一件件珍贵文物映入眼帘,展现着中华文明独特魅力。

2025-8-31

从沉沦走向荣光,从挫折走向复兴。

2025-8-18

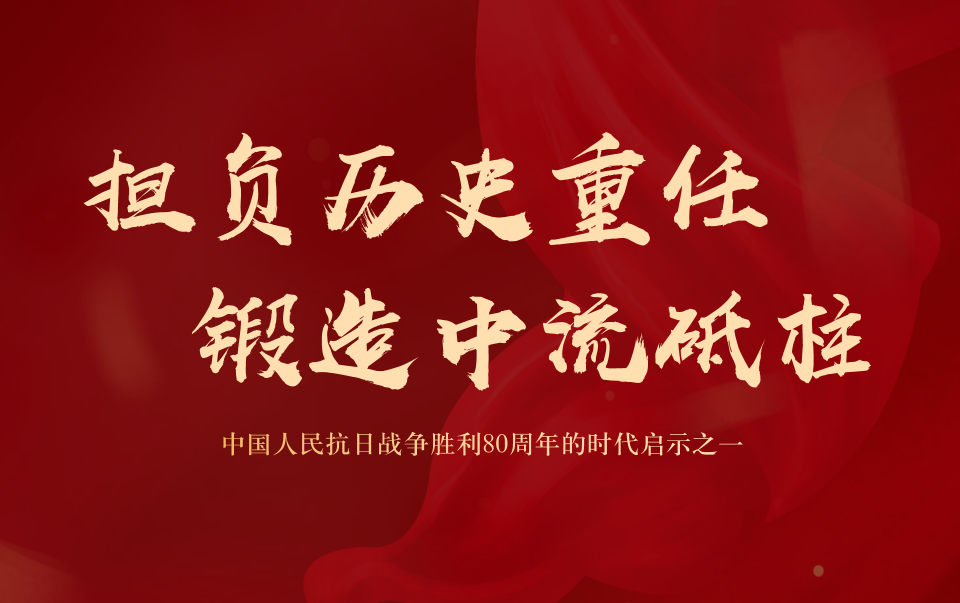

近日,由中央网信办网络传播局,国家文物局政策法规司、博物馆与社会文物司、革命文物司,天津市委宣传部联合指导的“何以中国·和合共生”网络主题宣传活动在天津市举办。在这里,既有古代天津“第一件艺术品”“第一座国家粮库”“第一次命名由来”,又有近代我国“第一套邮票”“第一只国产手表”“第一张大学文凭”……这些“第一”,编织成河海文化、津门历史,鉴证了“和合共生”的时代脉动。本期“文物会说话”有声海报专栏,以第一人称视角,通过有声海报与AI配音等形式,带你探寻津派文化、何以中国。

2025-7-10

炎炎夏日酷热难耐,不少地方都开启了“蒸笼模式”小暑怎么“消暑”?古人教你食疗养生

2025-7-10

当前,我国大范围高温天气正在持续。炎炎夏日里,现代人有空调、冷饮,古人又有哪些妙招?从战国时期的“青铜冰箱”,到宋代的“凉感枕”,再到清代的“竹衣”……其实,古人早就研发出了一套避暑“凉”方。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选10件特色文物,以第一人称视角,通过有声海报与AI配音等形式,带你探寻我国古人的避暑智慧。

2025-6-25

长江,连贯东西、沟通南北,联结古今,交融中外,勾勒出中华文明的模样。在2025年文化和自然遗产日主场城市活动上,以“不尽长江滚滚来”为主题,一场长江与中华文明展举办,讲述了长江之于中华文明起源、形成与发展,之于中华民族融合、演进与复兴的伟大作用。

2025-6-16

绿树浓荫夏日长。6月14日,2025年文化和自然遗产日如约而至。各地围绕主题,推出一系列活动,在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉,让文物在新时代焕发新活力、绽放新光彩。

2025-5-30

文化兴国运兴,文化强民族强。

2025-5-19

央视新闻客户端消息(新闻联播):5月18日是第49个国际博物馆日。通过创造性转化和创新性发展,我国博物馆事业蓬勃发展,博物馆数量稳步增长,类型丰富、主体多元、普惠均等的博物馆体系基本形成。

2025-4-30

在五月的春风里,全国各地博物馆将以全新姿态迎接“五一”参观热潮。在这场文化和旅游融合的盛会中,如何让每一位观众既能享受文化盛宴,又能获得舒适的参观体验?带着这样的疑问,记者采访了多家博物馆,发现今年各馆在总结往年经验的基础上,纷纷推出更具创新性和人性化的应对方案,展现出博物馆的温度与智慧。

2025-4-22

谷雨时节,牡丹倾城

2025-3-5

十四届全国人大常委会第十二次会议2024年11月8日表决通过新修订的文物保护法,自今年3月1日起施行。时隔20多年第二次修订,在保持文物保护基本框架制度稳定的基础上,由8章80条增加到8章101条,增加了19条、修改了75条。

2025-2-28

今年的春节档电影,《哪吒2》硬核出圈,成为中国电影史上首部、全亚洲首部票房过百亿元的影片。在这部传奇的动画里,藏着不少古老的文物宝藏,它们穿越千年,悄悄地在银幕上“复活”啦!

2025-2-17

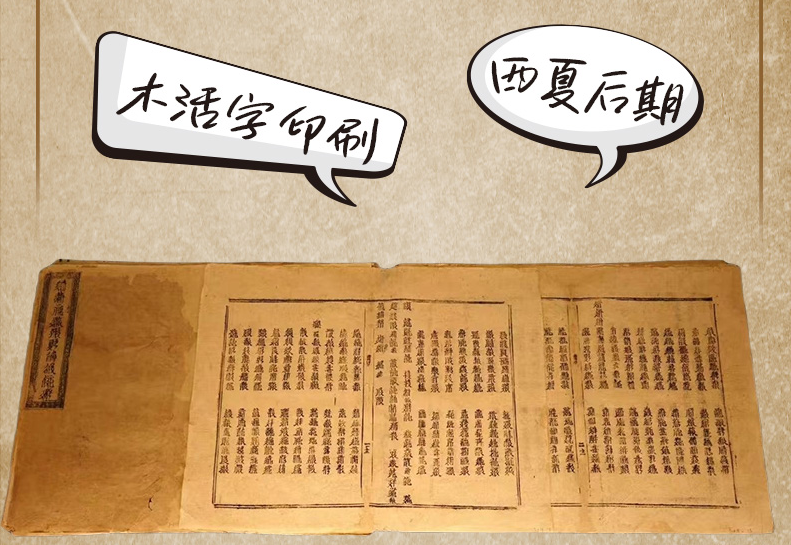

近期,国产大模型深度求索(DeepSeek)风靡全球,引发人们对中国制造等话题的热议。在中华文明的历史长河中,也有很多精巧绝伦的文物凝聚着中国智慧。本期“文物会说话”有声海报专栏,甄选展示中国古代在农业、医学、天文、数学、铸造、纺织和印刷术领域成就的7件文物,通过有声海报与AI配音等形式,以第一人称视角,带你“深度求索”古代的科技创新。