地区广西壮族自治区 南宁市 青秀区

开放时间每周二至周日9:00-17:00(16:00停止发票,16:50清场)。每周一全天闭馆(国家法定假日除外)整修。

电话0771-2707027

地址 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道34号

广西壮族自治区博物馆(以下简称广西博物馆)是省(自治区)级综合性历史、艺术类博物馆,也是全国首批国家一级博物馆。馆藏文物(含古籍)7万多件(套),时间跨度长达80多万年。广西博物馆地处南宁市政治、文化、商业中心,占地面积4万多平方米。陈列大楼之外还建有颇具民族特色的文物苑,是国内最早开创 “馆苑结合”、“动静相辅”模式的博物馆。

风雨兼程,沉淀广西文明

广西博物馆经历了新旧两个社会的洗礼。在战祸连年的艰难岁月,几次搬迁,几度更名,几经沉浮,大量文物散佚,事业停滞不前。新中国成立后始得复苏,新世纪以来发展迅速。沐风栉雨八十一载,终于有了今天的规模与成就。

20世纪30年代,时任中华民国广西省政府委员兼教育厅厅长的李任仁先生为繁荣广西文化教育事业,保护和弘扬民族文化,避免文物散失,向省政府提议在省会南宁市筹建广西省立博物馆,以便“广集物品,博采珍奇,汇萃一堂,以资国民观赏”。1934年7月1日,广西省立博物馆正式成立。

1937年到1945年的8年抗战时期,广西的博物馆事业随着抗战形势的变化,如一叶浮萍,风雨飘摇,历经劫难。1937年3月,广西省政府将广西省立博物馆改名为广西省立南宁博物馆,1944年4月1日又改组为广西省立科学馆,1946年博物馆从科学馆分离出来。历经8年抗战和3年解放战争,广西博物馆馆藏文物多次被迫疏散隐藏,造成了大量文物失散,博物馆工作处于长期停滞不前的状态。

新中国成立后,文博事业得到复苏。1956年2月,坐落在南宁市人民公园内的博物馆办公楼竣工,同时成立广西省博物馆筹备处。8月,广西省博物馆筹备处改名为广西省博物馆,博物馆由此得以重建,各项工作重新起步,业务慢慢步入正轨,对外开放了包括历史和自然内容的“广西自然标本和出土文物”陈列展览,观者云集。1958年3月,随着广西壮族自治区成立,广西省博物馆遂改成现名。1966至1976年“文化大革命”时期,博物馆工作遭受到严重的破坏干扰,大部分业务工作被迫停止,文物遭到严重损毁。1977年,为迎接自治区成立20周年,广西壮族自治区人民政府拨出专款在首府南宁市民族广场新建博物馆大楼;1978年12月,博物馆陈列大楼竣工落成,成为现今广西博物馆所在地。1988年,内设机构自然部从广西博物馆剥离,成立广西自然博物馆。同年,广西民族文物苑对外开放,作为博物馆室内陈列的延伸和补充,成为广西博物馆的一大特色,在国内外产生了重大影响。2006年,广西博物馆将几千件馆藏民族文物移交给新成立的广西民族博物馆。2008年3月26日,广西博物馆正式向公众全面免费开放。同年,广西博物馆成为国家文物局公布的首批国家一级博物馆,是广西壮族自治区首家国家一级博物馆。2012年10月,内设机构广西文物保护与考古研究所从广西博物馆剥离,成为独立单位。

1934年在南宁市共和路的馆舍

1954年——1956年在南宁市经文街南一里五号的馆舍

1956年——1978年在南宁市人民公园内的馆舍

在南宁市民族大道建成至今的馆舍

进入新世纪以来,广西博物馆陈列展览精彩纷呈,好评不断。学术研究稳步推进,获得多项国家级及自治区级社科基金项目。对外交流合作进展良好,藏品收藏与保护硕果累累,考古发掘成果显著,社教活动丰富多彩。《中国壮锦与东南亚相关织锦的综合研究》等多个课题获国家社科基金项目立项;2006年起,广西博物馆和广西师范大学联合建立“考古学与博物馆学”专业硕士研究生联合培养基地,馆校合作共同培养专业硕士研究生;2011年12月,广西博物馆与广西民族博物馆等四家单位联合申报的“广西文化及自然遗产保护与利用”第四批自治区级人才小高地获得批准,并于2014年获“优秀自治区人才小高地”荣誉称号;2013年,广西博物馆成为“广西文化遗产研究、保护与利用”自治区特聘专家岗联合载体单位之一。同时,广西博物馆不断探索产学研合作模式,先后与广西民族大学、广西师范大学、广西艺术学院、广西纺织工业学校等多所院校开展共建合作。除此之外还积极利用民族文化进行扶贫工作,2013年1月,与公司合作参与举办民族织绣班培训项目,实现产销两旺,走出馆企合作共推文化产业发展兼顾扶贫的一条路子。

广西博物馆走过了81个春秋,踏出的每一个脚印都与中国文博事业的发展息息相关,都与广西少数民族政治、经济、文化等方面的发展紧密相连,都与每一个广西博物馆人的努力须臾不分。虽然在博物馆成立不久,就遭遇连年战祸,但是,广西博物馆如同暴风雨中的大树,坚定不移,以顽强的毅力拼搏抗争。正如鲁迅先生在广西博物馆成立之际寄赠的条幅所言:“风号大树中天立,日薄沧冥四海孤,杖策且随时旦暮,不堪回首望菰蒲。”如今,广西博物馆已成为广西文博事业发展的龙头馆,在文物收藏与保护、陈列展览、宣传教育、学术研究、人才培养、考古调查与发掘等方面都取得了辉煌的成就,为弘扬民族文化,振奋民族精神,发展广西的文博事业作出了积极的贡献。

夯实基础,收藏广西文化

藏品工作是博物馆的基础工作之一,广西博物馆一直将其列为各项工作的重中之重。

在文物征集方面,为完备本馆藏品体系,广西博物馆从建馆伊始就不断加大考古发掘工作,考古文物成为藏品持续增长的重要来源。同时,社会人士的无私奉献使得藏品的数量持续增加。此外,公安部门破案后移交博物馆收藏的文物也为数不少。博物馆还到北京、上海等地征购文物,收获颇丰。自21世纪初开始,由于机构调整和行政变更原因,本馆文物藏品来源方式发生改变,文物征集的数量和质量有所下降。面对现实与困境,博物馆采取了积极的应对措施,组建了专门的“文物征集工作组”,健全规章制度和程序,加大资金投入,立足于历史、艺术类综合博物馆的性质,藏品征集的方向主要为历史文物类、传世文物类、近现代(革命)文物类和当代文物类,同时注重于东南亚国家文物的征集。

在文物管理方面,广西博物馆的文物保存环境和庋藏设施设备日趋规范化和科学化。通过以老带新的师徒传承制,文物修复队伍不断壮大,逐步培养出一批具有精湛技艺和丰富经验的文物修复专家,在新材料的尝试应用和技术的推陈出新上达到全国先进水平,在青铜器、陶瓷器、书画等文物修复方面享誉全国。2008年获得可移动文物修复单位一级资质;2011年被评为自治区级古籍修复中心;2014年获得文物保护设计与修复资质;2015年获批成立区域文物保存环境监测中心。

在文物研究方面,广西博物馆的研究重点主要包括铜鼓研究、花山岩画研究、古代玻璃研究、织锦研究、陶瓷器研究、玉器研究、书画研究等。其中,铜鼓研究是广西博物馆学术研究的一大特色。从20世纪60年代初至今,广西博物馆的铜鼓研究踵事增华,馆内诸多研究人员在铜鼓研究领域深耕多年,出版了《铜鼓史话》、《铜鼓艺术研究》、《广西铜鼓图录》、《河池铜鼓》、《越南铜鼓》等多部著作,并数次获得国际性大奖,且论文、课题成果丰硕,成为中国古代铜鼓研究的重要阵地。此外,结合馆藏文物开展科学研究,编辑出版了《广西壮族自治区博物馆古陶瓷精粹》、《中国西南地区历代石刻汇编》、《广西出土文物》、《广西文物珍品》、《广西铜镜》等学术专著。

在文物鉴赏方面,广西博物馆培养了多名省级文物鉴定专家,鉴定范围主要包括青铜、陶瓷、书画、玉石、杂项和近现代(革命)文物等。 2008年,广西博物馆共完成近6000件珍贵文物调查及数据库管理系统建设,初步实现了馆藏珍贵文物的数字化建设。藏品信息网络化建设也不断健全和完善。网站、微博和数字博物馆等新媒体技术的应用,让博物馆文物藏品资源共享逐步成为现实。

同时,广西博物馆还深入挖掘馆藏资源特色,基于藏品开发文化创意产品,满足人们把博物馆带回家的愿望,研发的文创产品多次获得国际、国内金奖。

与时俱进,讲好广西故事

广西博物馆是展示和传承八桂历史文明、弘扬优秀传统文化的艺术殿堂,已构建了基本陈列、特别展览、合作展览、输出展览和引进展览交相辉映的陈列展览体系,且不断探索改革、推陈出新,全力讲好广西故事。

即使在动荡辗转的艰难岁月,广西博物馆也想方设法筹集经费举办文物巡回展,为宣传动员民众爱国卫国作出了积极贡献。至1978年陈列大楼建成之前,广西博物馆立足于馆藏的自然、民族、历史文物资源,在馆内外举办了“广西自然标本和出土文物展览”、“广西民族文物展览”、“广西历史文物展览”、“广西近百年革命文物展”、“广西古代铜鼓展”等十几个大中型展览,向广大人民群众和中外宾客生动形象地讲述广西的地域特征、民族特色、历史特点。朱德委员长、贺龙元帅、胡志明主席等许多中外领导人先后莅临参观,展览成为了解广西故事的重要窗口。

1978年,广西博物馆陈列大楼竣工落成,拥有4个大型陈列展厅,开放布置了“广西历史文物陈列”、“广西革命文物陈列”、“太平天国在广西历史文物陈列”和“广西古代铜鼓”四个基本陈列。1988年,建成作为民族民俗展览向室外延伸和扩展的民族文物苑,开创了“民族传统建筑+民族风情表演+自然景观”的展示方式,对区内外的民族文化展示有很好的启示作用。丰富的展览内容、创新的展览形式,使广西故事深入人心。

进入21世纪,伴随着观众数量的增多以及观众结构、需求、审美情趣和鉴赏水平的变化,广西博物馆的陈列展览更加丰富,更具特色。

2010年,基本陈列“瓯骆遗粹——广西百越文化文物陈列”开展,通过展示富有浓郁地方特色的百色手斧、大石铲、印纹陶器、大铜马、铜鼓等珍贵文物,配以花山壁画、灵渠等重要文化遗址的模型和大型复原场景,突出广西历史文化的特点,彰显广西古代劳动人民的勤劳勇敢与聪明才智,用实物讲好广西故事。

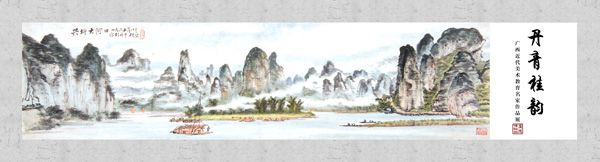

2011年,基本陈列“瓷美如花——馆藏瓷器精品展”对外开放,展出馆藏精美瓷器,年代远至战国,近及清代,梳理了广西瓷器发展脉络,突出广西瓷器历史发展特点,展览坚持“以文物说话”的同时,深入挖掘文物背后的故事,通过合理使用声光电及多媒体技术,让观众体验到瓷器之美,感受中华文化之精深。这是一个立足广西、面向东盟讲好广西故事、中国文化的好展览,2014年5月,展览荣获“第十一届(2013年度)全国博物馆十大陈列展览精品”优胜奖。

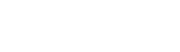

2013年,基本陈列“丹青桂韵”开展。这是一个有广西韵味的系列书画展,根据馆藏书画特色,策划不同的主题,组成不同的专题展览。同时,与本土美术单位合作,根据主题需要和艺术风格的匹配,举办“与大师同行——馆藏历代名家作品与当代名家作品联展”,以此来鼓励当代著名书画家参展并捐赠作品,以弘扬、传承艺术之美和文化之魂,是一个与时俱进不断创新讲好广西故事的展览尝试。

秉承“内外结合、动静相宜、有声有色、有滋有味”的理念,除办好室内展览,通过物质文化遗产来讲好广西故事之外,广西博物馆还充分利用室外的民族文物苑,举办非物质文化遗产展示活动,通过“品味广西”系列的八桂油茶香、三月三歌会、少儿民族服饰大赛等活动,给观众带来视觉、味觉、听觉的民族文化盛宴,全方位地体验广西故事。

广西博物馆还通过“走出去”、“请进来”和联合办展等方式,举办了多个临时展览。让广西故事走出广西、跨出国门,让广西故事更加丰富多彩,更加深入人心。“瓯骆遗粹——广西百越文化文物精品展”、“瓯骆风 八桂情——广西民族历史文化文物展”、“丝路帆远——海上丝绸之路文物精品九省(市、区)联展”等临时展览,为宣传广西民族历史文化发挥了重要作用,丰富了博物馆的展陈内容,提高了馆藏文物利用率。尤其值得一提的是2007年3月至5月在越南国家历史博物馆举办的“中国广西文物精品展”,是广西博物馆有史以来首次在东南亚地区举办的文物展览,也是越南国家历史博物馆第一次举办来自中国的文物展览,宣传了广西悠久的历史文化,促进了中越文化交流。2014年11月,广西博物馆承办了在马来西亚吉隆坡开展的“美丽中国 美丽广西——庆祝中马建交40周年广西民族文化展”。近年来,广西博物馆充分利用广西作为中国—东盟合作桥头堡的地域优势,在展览、科研等方面进一步加深了与东盟各国国家博物馆的交流与合作。

瓷美如花——馆藏瓷器精品展

品味广西·少儿民族服饰大赛

以人为本,弘扬广西精神

广西博物馆近年来不断探索多元化宣传教育模式,开展了一系列独具亮点的社会教育活动,充分发挥博物馆的公共文化服务作用。

广西博物馆紧紧围绕“以人为本”中心思想,通过免费讲解、主题导览等形式,使展览不断贴近群众。在馆外,广西博物馆文物宣传小分队开展流动展览进社区、进校园、进军营等活动,与社会各界广泛开展文化共建,设立文化服务点,让更多的公众了解广西历史文化,使博物馆融入到广大公众的日常生活中。

为了吸引更多的未成年人走进博物馆,广西博物馆以爱国主义教育为主线,把博物馆社会教育开展得有声有色。根据未成年人的特点,广西博物馆举办通俗易懂的专题讲座,制作了符合孩子特点的教育宣传折页,开展具有特色的教育互动活动,如“中华传统节日主题活动”中的特色手工活动、“暑期欢乐营”中的博物馆文化体验课堂等。据不完全统计,广西博物馆每年开展公众活动400余次。

随着社会影响日益扩大,广西博物馆的活动形式也在不断推陈出新,活动品质不断提升,为观众打造了高品质的文化盛宴。2014年新春,广西博物馆的“汉服体验秀”活动在中央电视台《新闻联播》节目中报道;“古风国韵音乐会”、传统手工艺课堂等活动也在观众中引起了巨大共鸣,反响热烈。

广西博物馆注重为特殊群体组织专题活动,通过爱心展览、爱心课堂、爱心图书角、爱心体验以及爱心帮扶等形式,积极关爱孤儿、清洁工、留守儿童、聋哑儿童、贫困学生、农民工子女等。此外,广西博物馆还积极创新志愿服务的工作机制,扩大志愿者队伍规模,拓展志愿服务领域,志愿者工作蓬勃发展。

为扩大宣传力度,延伸为民服务功能,广西博物馆不断尝试,将新媒体技术运用到宣传推广上。建立新浪、腾迅、人民网三个官方微博;开通广西博物馆官方微信平台;采用网络直播的形式,对现场活动进行了实时报道;联合“新浪广西”在微博上开展微直播和微访谈,在官方微博上对活动进行直播报道;针对大型展览,开发各种APP应用程序等。

通过不懈努力,广西博物馆人性化、个性化的服务,使得博物馆文化在公众面前变得越来越触手可及。丰富多彩的社会教育活动,使博物馆“活”了起来,让更多的人走进博物馆并爱上博物馆。

手工活动

创新理念,助推广西发展

为有效服务国家“一带一路”战略的实施和中南西南战略支点的打造,加快广西文化大发展大繁荣和民族文化强区建设,提升广西对外开放和现代公共服务水平,广西博物馆近几年重点筹备改扩建项目。

改扩建后的广西博物馆将继续集收藏、保护、研究、展示、教育于一体,依托中国—东盟自由贸易区的中心区位优势,着力打造成为国际文化交流平台,国家重要文化阵地,广西首府文化建筑的新地标,南宁特色文化旅游的新景点。场馆建设依然沿用“馆苑结合”、“动静相辅”的模式,馆内可游可居、可玩可歇、可吃可购、可交流可学习,成为更好地服务社会、服务大众的公共文化服务中心

民国二十三年(1934年),广西壮族自治区博物馆的前身广西省立博物馆在南宁创立。当时已初具规模,有固定的馆舍,文物藏品达2万多件,还有大量的石刻拓片和各种新旧图书资料,并举办过各种展览。

抗日战争爆发以后,广西省立博物馆几度搬迁,文物损失严重,馆名也多次更改。直到新中国成立,广西的文博事业才得到复苏。

1956年5月1日,广西省立博物馆大楼竣工,宣告重建工作完成。

1958年3月,广西壮族自治区成立,广西省立博物馆遂改为广西壮族自治区博物馆。

1978年,建成如今使用的陈列大楼。

2022年5月18日国际博物馆日,在闭馆改扩建4年后,广西博物馆举行了新LOGO线上发布会,对新的视觉识别系统进行全面解读。

场馆布局

广西壮族自治区博物馆总面积为32757.8平方米,陈列大楼是一座具有壮族干栏式建筑特点的长方体大型建筑,集陈列展览和业务办公于一体,一至二楼用于陈列展览,三楼用于办公。陈列大楼后面,是一块24000平方米的民族文物苑,建于1988年,苑内有铜鼓巨雕、镇边大炮,建有壮族“干栏”、瑶家竹楼、苗家吊脚楼、侗族鼓楼、侗乡风雨桥、毛南族民居等,还建有榨油、碾米、造纸等民间手工作坊。

基本陈列

部分基本陈列

“瓯骆遗粹——广西百越文化文物陈列”:本陈列以时间为序,结构上采用专题形式,分为“远古神奇”、“上古华章”、“汉文越风”三个部分,共展出文物235件(套),其中一级文物56件(套),二级文物126件(套),三级文物1件(套),未定级文物51件(套),复制品1件(套)。

“瓷美如花——馆藏瓷器精品展”:展览分为两个部分,第一部分为“质朴如素——出土瓷器”,下含三个单元;第二部分为“繁花似锦——传世瓷器”。展览展示的文物为馆藏瓷器,包括出土瓷器和传世瓷器,其年代远至战国,近及清代。展览以实物展示为主,共展出文物258件,其中一级文物12件,二级文物232件,三级文物6件,未定级文物8件,这些制作于战国晚期到清代。

丹青桂韵:展览展示清到近代这一时期广西籍以及在广西旅居的书家画师的名迹墨宝,展览面积600平方米。

特殊展览

展厅简介

古韵茶香:广西壮族自治区博物馆与镇江博物馆联合举办本次展览。共展出镇江博物馆藏不同时代、不同品种、不同质地的茶具85件(套)。

广西人的抗战:举办“广西人的抗战——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年展览”,其目的是要唤起每一个善良的人们对和平的向往和坚守,勿忘历史,避免悲剧重演,而不是要延续仇恨。

丝路帆远:本次展览展出了沿海各省重要海丝遗存,不但折射出中国历代的流光风韵,有助于唤醒古老的海洋记忆,推动中华民族复兴的伟大进程。

粤海清风:展览精选东莞市博物馆藏79幅扇面作品,其中既有岭南名家高俨、何翀等文人画家的寄兴之作,也有张敬修、李文田、陈澧、梁鼎芬等官绅、学者的感怀之笔。

广西壮族自治区博物馆馆藏文物达50000多件,其中,一级文物152件,二级文物1791件,三级文物3867件。该馆还收藏有大量的图书资料,其中线装古籍达3万多册,是自治区级重点古籍保护单位以及自治区级古籍修复中心。(截至2013年10月数字)

金属器

“布”铭铜桶:高27.1厘米,口径26.2厘米,底径22.6厘米。西汉(公元前206-公元25年)时期,1976年贵县(今贵港市)罗泊湾1号墓出土。盛储器。器身呈圆筒形,上大下小,平口、平底、内凹成圈足,底下有浇口痕一道,口沿两侧有半环附耳一对,附耳内又有竖形贯耳。上部刻饰栉纹及勾连雷纹带,中部为勾连雷纹带,下部是栉纹带。腹上部一侧刻有一“布”字,当是布山的省文。桶耳下方刻有“十三斤”三字,应是此桶自身的重量。其实测重3405克。

漆鞘铁剑尺寸:长130.2 厘米,宽2.4厘米。西汉(公元前206-公元25年)时期,1976年贵县(今贵港市)罗泊湾1号墓出土。武器,剑身狭长,中起隆脊,刃薄锋利,剑柄细长,呈方柱形,有带角质的脱胎漆剑鞘。

悬山顶干栏式铜仓:长79.3厘米,宽42.7厘米,高37.3厘米。西汉(公元前206-公元25年)时期,1971年合浦县望牛岭1号墓出土。干栏式建筑。平面呈长方形,位于一个平台之上。下设八根柱子,将整座建筑顶离地面。悬山顶,中间有瓦脊,瓦脊前后各铸有对称的十二行瓦垄,均作瓦板状,瓦片铸刻清晰。屋檐伸出前壁10厘米,伸出后壁4.5厘米。房屋前面正中设有双扇门,均有门环,可以闭合启动,并设有门槛。门前有走廊,围杆为二横一竖式。屋外四壁均有“十”字阴纹装饰。

浮雕饰铜钟:通高68.5厘米,甬长20.5厘米,铣间宽33.5厘米,舞间宽21.4厘米,重34千克。西周(公元前1046-前771年)时期,1958年广西横县镇龙那桑村出土。此钟称为“浮雕饰铜钟”,鼓部饰窃曲纹,正面鼓部左右两侧在窃曲纹地之上附以浮雕式装饰物(似螭),这种作法在别处未见,似为本地铸造的证据。钲、篆间、舞面饰雷纹和斜角雷纹,以二层乳钉纹为界格,栾边和篆间饰水波纹三道。此钟器体厚重,有似特钟。正面观几成矩形,从整体形态看,应是西周时期的作品。

龙首柄铜方匜:通长38.8厘米,通宽25.5厘米,高10厘米,底12.5×13.5厘米。西汉(公元前206-公元25年)时期,1971年广西合浦县望牛岭1号墓出土。水器。器身方形,上大下小,为三阶梯式,平底,器底之下有四乳足,两侧有兽面衔活环。流作龙首前伸状,张口,中空,水可注出。器表素面无纹。

陶瓷器

民国钦州紫砂折枝白梅纹茶壶:通高12.50厘米,口径5.50厘米,底径8.0厘米,民国时期。盖,拱圆;顶,珠钮;壶,圆口,曲流,弯柄,圆腹,平底浅圈足。壶腹以白泥装饰纹样,绘折枝白梅并提写“甲子年季夏月于古安州作”。器底钤方框印阳文楷书“美珍”。

“丁未岁”款六格席地团花瓷印花碗模:高9.1、面径15.8、柄径5.8厘米,宋代时期,1991年北流县岭垌窑址出土。印模为实体白瓷质呈带柄蘑菇状。印顶端平,印刻阴纹,印顶展平,面壁划分六格,格内和顶部各为席地团花纹。印背铭文 “丁未岁(公元1279年)孟冬一日立”。

清康熙青花釉里红“圣主得贤臣颂”笔筒:高21.60厘米,口径9.20厘米,底径12.10厘米,清康熙年间。器呈筒形,平口直壁,玉璧形底足。器外壁以青花楷书《圣主得贤臣颂》全文,其字体规整俊朗,于文章末处书釉里红“熙朝传古”篆体方章。底心施白釉,青花“大清康熙年制”六字三行楷书款。

清雍正斗彩团菊纹碗:高6.90厘米,口径14.30厘米,足径5.10厘米。清雍正时期。侈口,微弧腹,下腹渐收,平底,圈足。器胎质细白坚致。该碗的装饰沿用了明代宣德斗彩工艺,即釉下青花釉上彩。于外壁绘团菊纹,间以朵花连枝蔓叶。底部落青花“大清雍正年制”楷书双圈款。

此器别致秀巧,所用黄、红、绿、紫四彩与青花各显艳丽,其绘画笔触细腻,气韵柔和雅致,为雍正斗彩的精品。

玉石器

蓝水晶串珠:长1.5-3厘米,西汉时期,广西合浦县望牛岭M1出土。佩饰品,浅蓝色,有六粒蓝水晶串珠,透明,有玻璃光泽。四粒为六棱柱形,大小不一,两端截平,有对钻孔;其中一粒两端饰凹弦纹,中间有两道凹槽;另二粒为不规整扁柱形,两端截平,有对钻孔。

明代兽耳玉炉:高5厘米,足4.7厘米,口径6.5厘米。此玉炉有双兽耳,侈口束颈鼓腹式,炉腹上有两个兽面纹,圈足。

清蟹形青玉带扣:长8厘米,高4.5厘米,镂雕一活蟹,抓一稻穗,背有二圆钮,玉质细润。

民国碧玉盤枝佛手洗:高2厘米、长14厘米、宽9.5厘米。佛手果、叶及蝙蝠连成一体的玉雕,佛手叶形成盘,并附有一蝙蝠,大佛手果掌心中空,其中有四指折断,该玉雕构图新颖。

清镂雕寿字白玉嵌件:长4.5厘米、宽4厘米。白色,椭圆形,板状镂雕双夔环抱篆寿字,玉质滋润。

广西壮族自治区博物馆(壮文:GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH BOZYUZGYANJ、英文:the Museum of GuangxiZhuang Autonomous Region),坐落在南宁市民族广场东侧,是一家自治区级综合性历史类博物馆,是目前广西唯一的国家一级博物馆。

广西壮族自治区博物馆坐落于南宁市民族广场东侧,占地面积约60亩,是一家省(自治区)级综合性历史、艺术类博物馆,国家一级博物馆。广西壮族自治区博物馆馆藏文物达50000多件,其中,一级文物152件,二级文物1791件,三级文物3867件(截至2013年10月数据)。

学术交流

1991年10月16日至20日,广西壮族自治区博物馆曾组织中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化国际学术会议,促进了该学术领域的国际交流与合作。

文化产品

在文化产品开发方面,该馆研发了青花伞、凤灯钥匙牌、《丹青桂韵》书画书签册、梅瓶笔记本、“瓷美如花”明信片、“瓯骆遗粹”明信片、青铜累蹲蛙、铜熏、青铜竹节笔筒、青铜麒麟尊、三羊开泰茶叶罐(影青釉)、三羊开泰茶叶罐(青花)、粉彩梅竹图梅瓶、青花竹节套杯、青花竹节对杯、青花竹节杯、广西铜鼓(仿制品)、铜凤灯(大号)、铜凤灯(中号)、铜凤灯(小号)、翔鹭纹铜鼓、山水图丝巾、墨马图纸巾、石涛山水丝巾、古道岩书字丝巾、珐琅彩百花纹五孔瓶、骆越王腰牌等多项文创产品荣获国际、国内金奖。

出版著作

广西壮族自治区博物馆已出版的学术专著有:《铜鼓史话》、《铜鼓艺术研究》、《广西铜鼓图录》、《古代铜鼓通论》、《广西出土文物》、《广西贵县罗泊湾汉墓》、《广西左江岩画》、《百色旧石器》、《广西铜镜》、《广西博物馆七十年》、《广西博物馆土陶瓷精粹》、《河池铜鼓》、《瓯骆遗粹——广西百越文化文物陈列》、《广西博物馆馆藏书画精品选集》、《越南铜鼓》(荣获2012年美国国家金墨奖锡奖)、《博物馆免费开放的思考》、《博物馆与旅游》、《博物馆与和谐社会》、《博物馆与记忆》、《广西博物馆文集》(1-9辑)等。此外,发表的学术论文、考察报告等也很丰富,内容涉及考古学、历史学、民族学、民俗学等。

参观须知:

一、开放时间:每周二至周日9:00-17:00(16:00停止发票,16:50清场)。每周一全天闭馆(国家法定假日除外)整修。

Open hours:Tuesday to Sunday 9am-5pm.Closed on Monday(except public holidays)

二、参观者在博物馆大门外或文物苑大门外按顺序领票入馆。

三、团体参观需提前一个工作日预约,由本馆安排适当时间参观,入馆时凭单位介绍信在团体接待处领票参观。

四、学龄前儿童、小学生须有成年人陪同方可领票入馆参观;高龄老年人、行动不便者须有亲友陪同方可领票入馆参观。

五、衣履不整者、精神疾病患者、醉酒者、携带易燃易爆及危险品者、携带宠物者谢绝入内。

六、爱护展览设施及其他公共服务设施,禁止触摸展品和其他易碎物品,展厅内禁止使用闪光灯拍照、吸烟、喧哗嬉闹。展区建筑内严禁使用明火。

七、保持环境卫生,禁止随地吐痰、乱扔废弃物;禁止攀爬登高、下湖戏水、采摘花木,做文明观众。

八、未经批准,严禁在馆内从事推销商品、散发传单、张贴广告等与参观无关的活动。

九、遵守国家法规及本馆相关管理规定,如有损坏公、私财物或伤害他人身体之行为,必须照价赔偿并承担相应法律责任。

参观内容:

- 大师笔下的广西——广西博物馆藏广西风物画展

- 丹青桂韵——广西近代美术教育名家作品展

- “瓯骆遗粹——广西百越文化文物陈列”

- 心仪广西六十国宝——广西壮族自治区成立60周年文物博物馆事业成果展

- 南宁市第十六届教育系统师生迎春艺术作品展

- 民族文物苑

参观办法:

为确保文物安全和参观质量,博物馆实行免费不免票的办法,每天向社会最高限量发放免费参观券3000张,发票时间为每个开放日的9:00—16:00。

1、 散客网上订票

散客观众可通过网站网上预约预订门票。每张有效身份证限订门票一张,成人可带一名14岁以下的儿童入馆。预订成功后,请您在预订入馆时段内持本人有效证件到大门口发票点领取门票,逾期作废。

如果订票遇到任何问题,请拨打咨询电话0771-2707027

2、散客现场领票

观众在博物馆大门口发票处排队领取免费参观券,在规定时间入馆参观。年迈者(65岁以上)、残疾人、孕妇及其他行动不便者可在工作人员带领下优先领取免费参观券。

参观券一人一券,当日当时有效,过期作废。

博物馆发票时间为每个开放日的9:00—16:00,门票有限,发完即止。

3、团体参观预约请通过预约电话办理。

预约电话:0771-2707027

公交线路:

乘11、23、30、33、63、205、211路公交车至文物苑站;或乘6、34、79、213路公交车到民族古城路口站

服务项目:

•免费寄存:

•Package Consigned for Free

寄存处免费为您寄存大件物品

Your packages can be consigned in the deposit.

•免费借用:

•Free to Borrow

本馆配备有婴幼童车、轮椅、拐杖,可满足您各种需求。同时,本馆还提供雨伞借用服务,以备天气突变给您带来的不变。

Baby carries, crutches ,wheelchairs

•导览服务:

•Guide service

提供中文人工讲解服务

Provide Chinese introduction

数码式语音导览分别用汉、英两种语言介绍陈列中的文物精品。需要者可在咨询处办理导览器租赁手续。

The audio guide can introduce the cultural relics in both English and Chinese. You can rent one at the information desk.

一楼大厅放有介绍我馆的宣传册页,您可以免费取阅。

You can get the brochure of the museum for free in the lobby .

•休憩购物:

•resting and Shopping

一楼大厅及展厅内设有观众休息区,一楼大厅设有博物馆书店及旅游纪念品商店,满足您的休憩购物需求。

You can have a rest in the lobby and exhibition hall, and shopping in the museum shop and bookshop.

•咨询服务:

•Consulting

如果您还有任何疑惑,请到咨询处咨询或拨打我们的咨询电话:0771-2707027

Consulting Tel: 0771-2707027