地区青海省 西宁市 城东区

开放时间夏季:9:00—17:00;冬季:9:30—16:30 ,每周一闭馆休整。

电话0971-6111164

地址青海省西宁市城西区西关大街58号,新宁广场东侧

青海省博物馆位于西宁市城西区新宁广场东侧,是青海第一座具有现代化功能的大型综合博物馆,隶属于青海省文化和旅游厅,为省级公益一类事业单位,占地17000平方米,建筑面积20800平方米。其整体建筑采用传统的中轴对称手法,具有浓厚的民族、地方特色,散发着强烈的时代气息,为西宁古城增添了一道靓丽的风景线。 青海省博物馆最早筹建于1957年,1986年9月正式建立并对外开放。目前设主、侧展厅10个,展厅面积9146平方米。文物库房7个,面积2593平方米。馆藏文物14932件/套,其中珍贵文物2193件/套。馆藏文物以新石器时代彩陶和民族宗教类文物最具特色,涉及宗教、民俗、政治、经济、军事、生产生活等多个领域。承担着以展览展示、文物保护、科学研究、人才队伍培养、社会服务功能、对外教育宣传及交流等多项工作。 建馆伊始,全体博物馆人即以树立良好形象、充分发挥社会职能为核心,利用自身优势,先后推出一系列适应时事、群众欢迎的展览,得到了社会各界的广泛好评。2008年4月1日起面向社会免费开放。2017年1月被中国博物馆协会评为国家一级博物馆。并先后被有关部门授予“省级爱国主义教育基地”、“学校德育教育基地”、“全国文物安全保卫工作先进集体”、“全市旅游工作先进集体”、“国家4A级旅游景点”等称号,多次被评为市级文明单位。

1957年,首次成立青海省博物馆筹备处,1962年撤消。

1978年8月29日,青海省博物馆筹备处再次成立。

1986年9月26日,青海省博物馆正式建馆并对外开放。旧址位于西宁市城东区为民巷41号,原青海地方军阀马步芳的私人宅邸“馨庐”。

2001年5月1日,青海省博物馆新馆在西宁市新宁广场东侧建成并对外开放。

2005年9月,青海省博物馆升级为国家AAAA级旅游景区。

2008年4月,面向社会免费开放。

2013年7月,青海省博物馆被评为“国家二级博物馆”。

2015年5月,青海省博物馆成为青海省第三批省级国防教育示范基地。

2017年1月,晋级第三批“国家一级博物馆”。

2021年3月23日,牵头成立青海博物馆联盟。

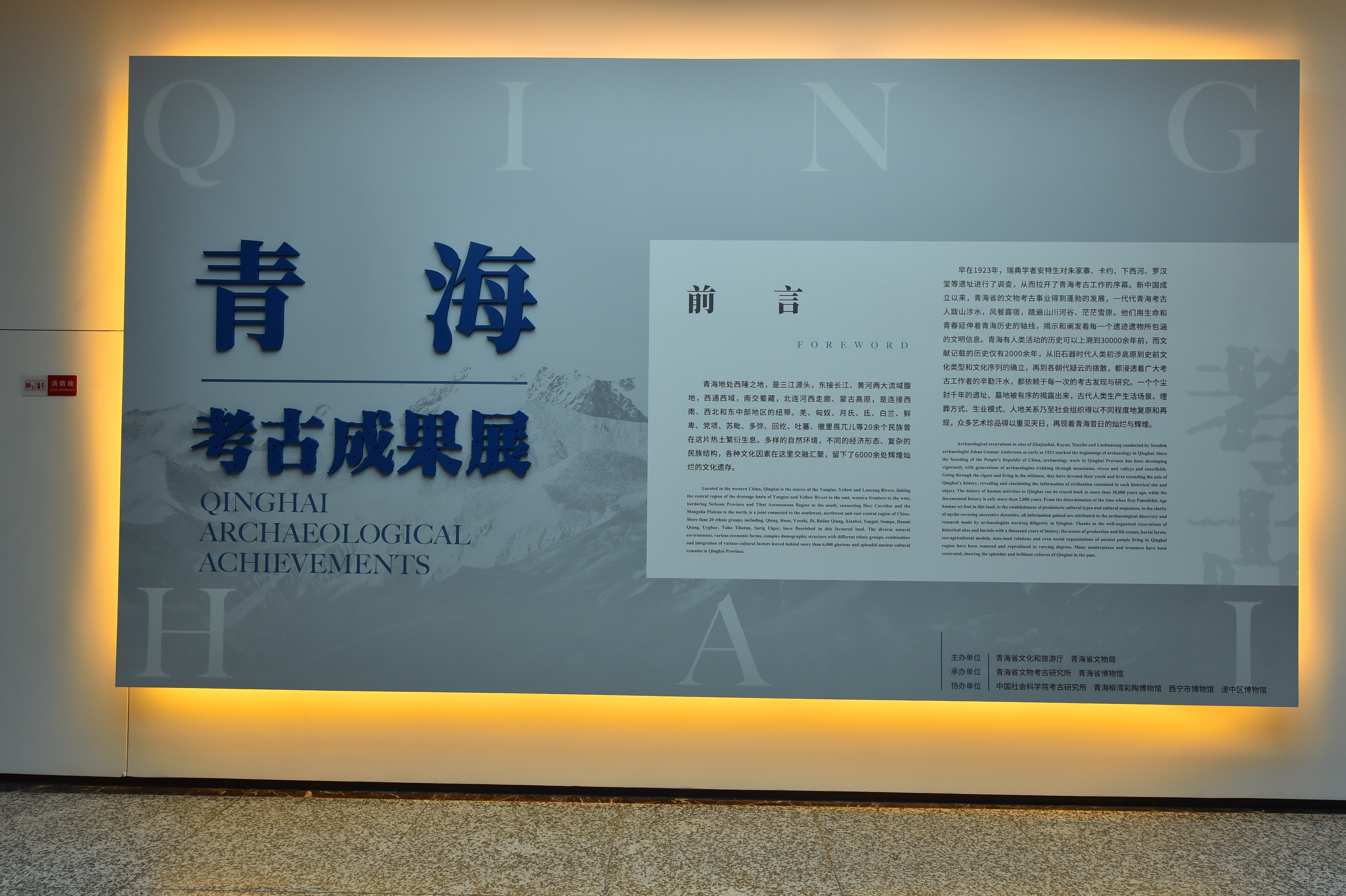

2021年11月,青海省博物馆携最新策划推出的四大展览正式对外开放。此次新展包括青海历史文物展、青海考古成果展、百年青海革命文物目录展、青海非物质文化遗产精品展。

2021年11月29日,青海省博物馆推出的“1+3”主题展览开展。展览汇集青海省垣各文博单位馆藏珍品,其中,都兰热水大墓部分出土文物首次亮相。

常设展览

青海省博物馆内设主、侧展厅9个,展厅面积7400平方米。除了“江河源文明——青海历史文物陈列”和“青海非物质文化遗产展”,每年举办各类具知识性和教育性的临时展览约30个。

青海非物质文化遗产精品展

青海是非物质文化遗产的“富矿区”,形式丰富多彩、民族特色鲜明的非物质文化遗产不仅是青海悠久历史的见证,更是增强民族凝聚力、铸牢中华民族共同体意识、联结民族情感的重要纽带。

目前,全省有联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作项目6项(热贡艺术、花儿、黄南藏戏、格萨尔、河湟皮影戏、藏医药浴法),国家级非遗代表作项目88项,省级非遗代表作项目238项;国家级代表性传承人88名,省级代表性传承人343名。有热贡文化、格萨尔文化(果洛)、藏族文化(玉树)3个国家级文化生态保护(实验)区和土族(互助)、德都蒙古(海西)、循化撒拉族3个省级文化生态保护实验区。有互助土族文化传播公司等5个国家级非遗生产性保护示范基地和热贡龙树画院等7个省级非遗生产性保护示范基地;有循化圣驼民族工艺品有限公司等27个省级非物质文化遗产传承基地;湟中马莲花民间工艺文化传承公司33个非遗就业工坊;各级各类非遗传习所(中心)300余个。

百年青海革命文物目录展

青海考古成果展

青海历史文物展

青海地处江河源头,历史悠久。地上、地下蕴藏丰富的文化宝藏,是中华古代文明的重要组成部分。已出土的文物逾20万件,其中不少珍品,是举世注目的国之瑰宝。青海省博物馆自筹备起,就致力于地方历史、民族文物的搜集整理,馆藏的各类文物已达47000余件,不少珍品是举世瞩目的国之瑰宝,其中国家一级文物150余件。

馆藏文物

明永乐铜鎏金观音像

铜质,鎏金,观音站立在莲花座上,发醫高耸,头戴五花冠,袒上身,细腰收腹,双手各牵莲花一枝,帔帛自双肩沿臂部卷曲而下,下身着裙。仰覆莲座上下有两圈连珠纹,长莲瓣一代金铜造像的典范。

弦纹网纹彩陶壶

青海民和核桃庄拱北台遗址出土。橙黄色泥质陶,侈口,长颈,鼓腹,平底。器型规整光洁,从上至下通体绘彩,色彩艳丽。颈部为弦纹,肩腹部分别绘网纹、圆圈内填十字圆点纹和波纹、弦纹。

舞蹈纹彩陶盆

青海同德宗日遗址出土。泥质红陶,敛口,卷沿,略鼓腹,小平底。黑彩纹饰。在口沿内壁绘有两组手拉手的群舞人体图形,分别为11人和13人。

铜镜

青海贵南尕马台墓葬出土。铜镜正面磨光,背面中间有半圆形钮,已残。镜缘有两个穿孔。主题纹饰为羽状七角星纹。

齐家文化双大耳红陶罐

泥质红陶,广口,略鼓腹,平底,双大耳,口沿稍残。器型规整大方,胎质轻薄匀净,陶色纯正明快,是齐家文化陶器中的精品之作。

玄武砚滴

青海互助高寨汉墓出土,魏晋时期。砚滴龟蛇合体,作站立状。龟头前伸,双眼圆睁,口衔一件小铜碗。小碗浅腹,平底。

唐黄地联珠团窠对马锦

残片,呈方块。织锦,黄地,联珠圈纹,蓝彩绘对马,对马昂首,一前蹄弯曲,马头饰有飘带。纹饰基本清晰,保存完好。

唐手书“羯摩经”

经书全长17米左右,用34张纸粘连而成长卷。单张纸长49.3

-49.5厘米,宽25.2-26.6厘米。每页书写28行(首面前阙,余16行,末页经文20行,尾题一行,共21行),每行17-18字,全卷共933行。

扭达

“扭达”是土族妇女早期的帽饰。因地域不同,式样有八、九种之多。“扭达”用彩布制成,装饰以银、铜等长针,缀上云母片及彩色丝穗。

青海省博物馆,是隶属于青海省文化和旅游厅的公益性事业单位。博物馆于1979年筹建,1986年9月26日正式建馆。

现有藏品1万5000多件/套。其中有旧石器时代的打制石器;新石器时代和青铜器时代的石器、骨器、陶器和铜器;汉、唐时的铜印、铜俑、铜镜、碑刻、写经、木俑、铜钟、波斯银币;元代的纸币、石造像;明、清时期的瓷器、书画等。民族文物中有民族文字铜印、民族服饰,明、清王朝给少数民族地方官员的封诰以及佛经、佛像、唐卡、法器等宗教艺术品。革命文物中有中国工农红军长征经过青海果洛时遗留的公文包、铜锅、军帽等。上述藏品以远古时代的彩陶、历代传世的民族文物和宗教艺术品最有特色。