敦煌学研究的科研单位

敦煌研究院 的前身是1944年成立的国立敦煌艺术研究所,1950年改组为敦煌文物研究所,1984年扩建为敦煌研究院。敦煌研究院是敦煌学研究的科研单位,由国家文物局与甘肃省政府共建。

也是保护敦煌石窟(莫高窟、榆林窟、西千佛洞)和麦积山石窟、炳灵寺石窟、庆阳北石窟寺等其它文物机构的文博单位;是爱国主义教育基地,也是旅游接待单位。

常书鸿促成了国立敦煌艺术研究所的成立,他视莫高窟为“家”,被誉为“敦煌守护神”,这5个字就镌刻在常书鸿先生的墓碑上。

2017年5月,在庆祝“国际博物馆日”之际,国家一级博物馆授牌仪式近日在北京举行,敦煌研究院成功晋级,成为国家文物局第三批新增的34家国家一级博物馆的其中之一。 2019年8月31日,由敦煌研究院等单位联合摄制,赵声良担任学术主持的大型纪录片《莫高窟与吴哥窟的对话》在敦煌国际会展中心首映。该纪录片的首映是第四届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会与第九届敦煌行·丝绸之路国际旅行节闭幕式的重要活动之一。

1944年2月,在敦煌莫高窟设立了保管、研究机构--国立敦煌艺术研究所,员工仅十余人,常书鸿任所长,下设考古、总务两个组,开始了敦煌石窟的清理、调查、保护、临摹等工作。

1950年改名为敦煌文物研究所,常书鸿继任所长,人员有较大发展,下设保护、美术、考古、资料、办公室等组室,实施了石窟大规模的维修保护,开展了石窟资料的全面调查、石窟艺术、考古、佛教内容的研究,出版了一些研究成果。

1984年,在敦煌文物研究所的基础上扩建为敦煌研究院。敦煌研究院由院党委、院务委员会、院学术委员会分别主管院内的党务、院务、科研工作。院党委下设党委办公室,院部下设行政办公室、人事处、保卫处。学术委员会兼办科研处的工作。专业部门有石窟保护研究所、美术研究所、考古研究所、文献研究所、石窟文物保护陈列中心、信息资料中心、编辑部、摄录部、接待部等。另外,在兰州设有分院。

敦煌研究院从上世纪40年代的敦煌艺术研究所创业始,经过几代人艰辛的工作,在敦煌石窟的保护和研究,敦煌艺术和敦煌文献研究、敦煌文化弘扬等方面都有辉煌的业绩。特别是八十年代以后,遵循"保护、研究、弘扬"的工作方针开创了新局面,各方面的成就令世人瞩目。

2017年1月,甘肃省文物局下属的天水麦积山石窟、永靖炳灵寺石窟、庆阳北石窟寺被整体移交敦煌研究院管理。敦煌研究院的管理范畴进一步扩大。

2017年5月,在庆祝“国际博物馆日”之际,国家一级博物馆授牌仪式在北京举行,敦煌研究院成功晋级,成为国家文物局第三批新增的34家国家一级博物馆的两名成员

2022年6月11日,国家文物局与甘肃省人民政府签署共建敦煌研究院协议。

2022年7月18日上午,敦煌研究院重点项目集中开工仪式在敦煌举行。此次开工的重点项目包括莫高窟数字展示中心项目(二期)、莫高窟电网改造项目、莫高窟供水工程项目三个部分。莫高窟数字展示中心项目(二期)计划总投资52456万元,莫高窟电网改造项目总投资8349万元,莫高窟供水工程项目批复总投资2996.5万元。三个项目累计投资63801.5万元。

常设展览

千年营造—敦煌建筑之美

敦煌石窟遗存着公元4-14世纪一千年间的历代壁画,总面积4.5万多平方米,规模巨大,内容丰富,尤其是建筑和山水环境常用作经变画和各种故事画的背景。敦煌壁画中反映的古代建筑与园林形象在历史中累积出不言之美,映射着人类对于礼仪制度、宗教理念、审美意趣等等传统。

中华民族的民族特性是崇尚自然,强调天人一体,所以古代多是以土木建构殿堂,进而成就能传承文化与见证历史的载体,如皇宫祠堂、寺观塔庙、衙署庭院、亭台园林等等。可惜漫长的历史中,跌宕多难中既铸就了中华民族坚韧的品质,也带走无数恢弘的建筑,只能依据文献记载中推演、在遗址上复原。所幸在敦煌石窟中,保留着从公元四至十四世纪的壁画图像,千年时光通过建筑画卷唤醒我们封存的记忆,填补中国建筑艺术史研究的诸多空白,真实大美且意义深远。

此次展览旨在邀请观众通过多元途径看到的敦煌壁画中的建筑形制和意境,作为中华民族记忆与文化的载体,其中饱含的深邃内涵:中华文明的礼仪、智慧、审美等,以空间营造为缩影,跃然璧上。更期待观众参与其中,从中汲取营养,重拾智慧的基因,寻找根植于心的中华文化生命。行至当代,敦煌壁画里的空间图像转化为诸多实体和数字的展品,以此期待更多观众将其古代思想意蕴变现成现代创作的源流,这正是敦煌千年不朽的要义——海纳百川、历久弥新。

敦煌丝绸

展览由敦煌研究院与中国丝绸博物馆合作举办。展览精选敦煌研究院历年来考古发掘的纺织品文物14件,其中3件国家一级文物,2件国家三级文物。展览分为“敦煌丝绸的发现”“敦煌丝绸的收藏”“敦煌丝绸的种类”“敦煌丝绸的用途”“敦煌丝绸的研究”“敦煌丝绸的修复”“敦煌丝绸的工艺复原”七个章节,以敦煌丝绸的发现为起点,分别介绍敦煌丝绸的发现、收藏、种类、用途、研究和修复,以及对敦煌出土夹缬、经帙、伞盖、经幡、刺绣等丝绸文物的传统制作工艺所开展的复原性研究。

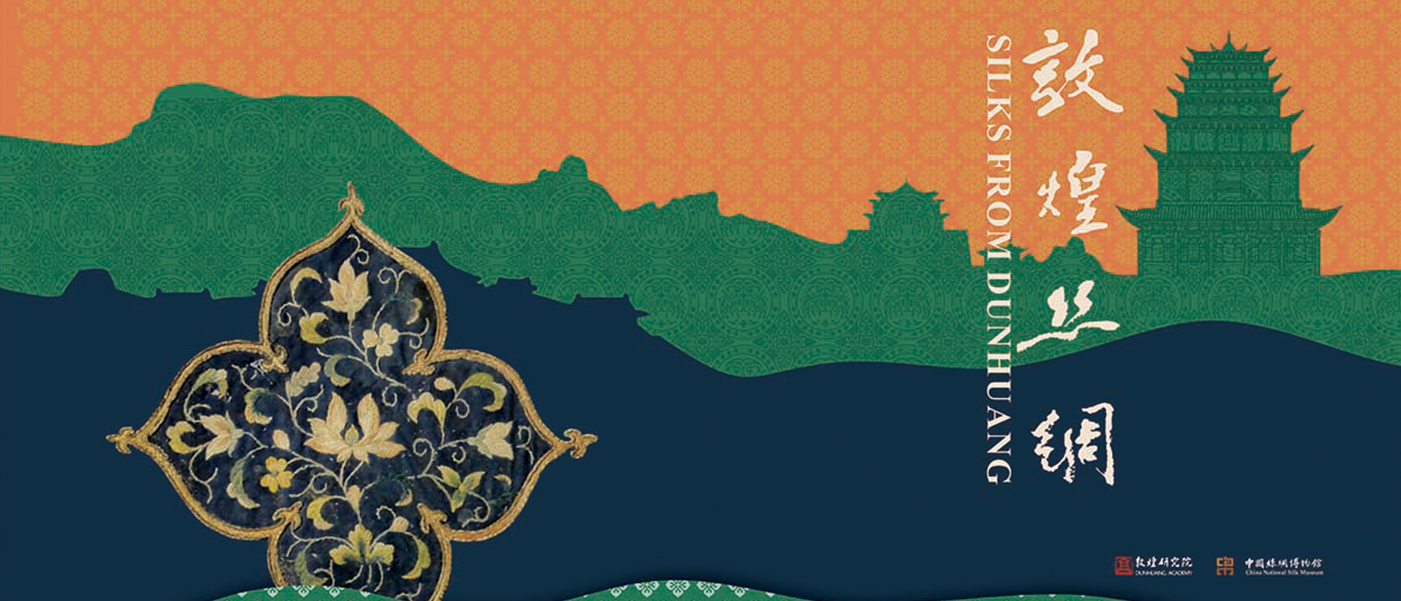

沙漠瑰宝—敦煌石窟经典洞窟复制展

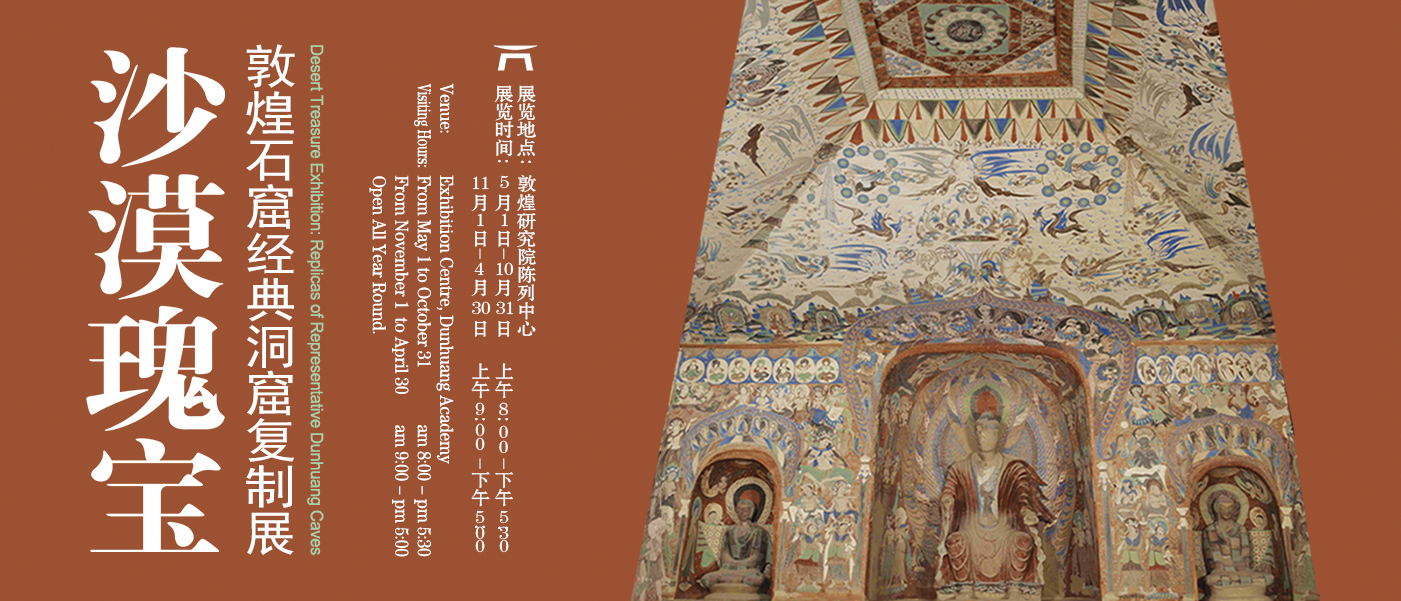

流光溢彩—平山郁夫丝绸之路美术馆藏古玻璃珍品展

展览由敦煌研究院、平山郁夫丝绸之路美术馆主办,日本黄山美术社协办。展览分为“玻璃的起源”“玻璃的传播”“自西向东的玻璃”三部分内容,以丝绸之路为背景,以时间发展为轴线,以玻璃功用为脉络,集中展示了玻璃的起源、制造技法、流行样式和玻璃装饰用品的多样,以及波斯、拜占庭、伊斯兰等文明区域的玻璃发展样态,综合呈现了不同地域玻璃器型与色彩偏向选择上的文明审美,将丝绸之路上各大古文明区域玻璃器皿的发展历史串联,展现出多元文化交流互鉴的史实。同时,展览还专门展出了敦煌壁画中尊像手持和供养人手持的碗、杯、盅、钵、瓶等多类型玻璃器皿图像,体现出敦煌这一丝绸之路节点多元文化交流荟萃的博大魅力。

雪域/天界/佛—藏传铜雕佛像展

敦煌研究院是负责世界文化遗产敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、永靖炳灵寺石窟,全国重点文物保护单位瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、庆阳北石窟寺管理的综合性研究型事业单位。院本部位于敦煌市东南25千米处的莫高窟,分院位于兰州市城关区。

敦煌研究院的前身是1944年成立的国立敦煌艺术研究所,1950年改名为敦煌文物研究所,1984年扩建为敦煌研究院。2017年,敦煌研究院形成了“一院六地”的管理和运行格局。敦煌研究院设党委、院务委员会、纪律检查委员会、学术委员会和工会委员会。设保护研究部、人文研究部、艺术研究部、文化弘扬部四大部统筹协调和管理14个业务部门。设置12个行政服务部门、5个直属单位、6个文化企业。也是国家古代壁画与土遗址保护工程技术研究中心、古代壁画保护国家文物局重点科研基地、甘肃省敦煌文物保护研究中心的依托单位。截至2021年6月,全院职工总数为1507人。

敦煌研究院坚持“保护、研究、弘扬”的工作方针,几代莫高窟人攻坚克难,锐意进取,逐步形成了“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的“莫高精神”,以及符合文化遗产事业发展规律的“十位一体”战略发展模式和“基于价值完整性的平衡发展质量管理模式”。已发展成为我国拥有世界文化遗产数量最多、跨区域范围最广的文博管理机构,在国内外具有相当影响力的遗址博物馆、敦煌学研究实体、古代壁画与土遗址保护科研基地、国家一级博物馆。2010 年在巴西召开的世界遗产委员会第 34 届会议上,莫高窟被誉为“有效保护与可持续旅游管理方法的典范”。

2019年8月19日,习近平总书记视察敦煌研究院并发表重要讲话,提出了把敦煌研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地的要求。敦煌研究院正遵循习近平总书记的指示努力奋斗。

院外专家学者及高校师生团体考察:

申请考察人员须提前至少一周向我院甘肃鸿文敦煌艺术研修中心邮箱发申请函,申请人员条件如下:

1、专家学者考察申请须提供涉及敦煌文物相关领域研究的课题立项书证明或其他相关证明材料,同时提供中级以上(含中级)专业技术职称证明;

2、在读研究生考察申请须提供涉及敦煌文物相关领域研究的课题立项书证明或其他相关证明材料;

3、高校师生申请须提供在校就读学生证等相关证明且以考察团体申请;本科生须在10人以上、研究生须在4人以上认可为团体;

4、其它申请者须是文博系统工作人员或基于敦煌文物相关的考察、学习人员,且以单位名义进行团队申请;

5、同一院、所、学校、单位在一月之内只得申请一次,每次人数不得超过25人;专家学者考察不开放洞窟不得超过10人。

联系电话:0937-8807226

电子邮箱:dhhw@dha.ac.cn