地区陕西省 西安市 碑林区

开放时间旺季(3月15日至10月31日)9:00一18:00,17:00停止入园。淡季(11月1日至3月14日)9:00一17:30,16:30停止入园。每周二闭馆

电话029-87803591

地址西安市碑林区友谊西路72号

西安博物院于2007年5月18日正式对外开放,2010年3月31日开始对外免费开放。总占地面积约16万平方米,建筑面积1.6万平方米,由博物馆、唐荐福寺遗址、小雁塔三部分组成,是一座集文物收藏﹑科学研究﹑社会教育﹑园林休闲为一体的城市博物馆。现为国家一级博物馆、全国AAAA级旅游景区、全国古籍重点保护单位、全国科普教育基地,是陕西省省委、省政府,西安市市委、市政府指定的重要接待单位。

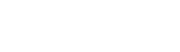

博物馆作为西安博物院的主体建筑,由中国工程院院士张锦秋大师主持设计,博物馆的建筑面积16000余平方米,陈列面积5500余平方米。馆藏文物11万余件,其中国家三级以上的文物有1万余件。馆内展出文物2000余件,分布在基本陈列、专题陈列、临时陈列三部分陈列中。基本陈列以西安作为13王朝的古都、一千多年建都史及三千多年的城市发展史为主线,通过周、汉、唐、宋、元、明、清时期多个城市模型,展示了西安城市发展的历史脉络。同时将西安地区出土的各时期具有代表性的文物精品按时代顺序陈列展示。西周的永盂,盛放西汉美酒的鎏金铜钟,唐代的仕女俑、腾空马等一大批珍贵文物,印证了古长安城的国都地位。专题展览包括“宝相庄严——长安佛教造像艺术专题陈列”、“天地之灵——院藏古代玉器精品陈列”,充分展示千年古都西安的城市发展历史和它独特的历史文化魅力。临时展览以自主办展、引进展览、合作办展为模式,不仅临展数量多,而且档次高,吸引众多的观众前来参观,获得社会广泛好评。

世界文化遗产“小雁塔”是唐长安城中著名皇家寺院荐福寺的佛塔,已有1300余年历史,是西安地区保持了初建时原貌的唐代建筑。荐福寺原名“献福寺”,武则天天授元年改为现名。寺内每日敲响的“雁塔晨钟”被誉为长安八景之一。小雁塔于1961年列入全国重点文物保护单位,2014年随着“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”申遗成功,小雁塔入选世界文化遗产名录。

“乐知学堂”是西安博物院实施博物馆教育职能的专用空间,遵循乐学、好知、博学、多闻的教育理念,策划开展了一系列“博物馆体验”活动,采取积极主动的方式引导公众走进博物馆参观,并为公众提供各种教育性与娱乐性的文化体验项目,让观众更好地理解博物馆展览内涵和外延,做到博物馆亲近民众,让观众了解博物馆、接近博物馆、爱上博物馆。

自开放以来,西安博物院就以其精美的文物﹑高品质的陈列展览﹑优美的参观环境﹑形式多样的社会活动,吸引着众多的中外宾客,逐渐成为西安地区游客参观的重要旅游景点。开馆以来,接待了习近平、贾庆林﹑刘延东﹑曾培炎等党和国家领导人及瓦努阿图﹑冰岛﹑韩国等国家元首,得到中外游客的广泛好评,成为西安地区最受欢迎的博物馆之一。

小雁塔建于唐景龙年间(707一710年),是唐代长安城中荐福寺的佛塔,本名荐福寺塔

2007年5月18日,西安博物院正式对外开放。

2010年3月31日,西安博物院正式向公众免费开放。

2021年8月4日14:00,由于疫情防控工作的需要,西安博物院暂停对外开放。同年11月11日,西安博物院恢复对外开放。

综述

西安博物院总占地面积约16万平方米,建筑面积1.6万平方米,由博物馆、唐荐福寺遗址、小雁塔三部分组成,整体按文物鉴赏、旅游观光、综合服务三大功能区设计,形成集博物馆、名胜古迹、城市公园为一体的历史文化休闲场所。

博物馆

西安博物院的主体建筑—博物馆(文物展馆)由中国工程院院士、陕西历史博物馆的设计者、建筑设计师张锦秋创意设计,整体外观以天圆地方理念创作,突出体现中国传统文化思想,与同院的小雁塔以及荐福寺古建筑群相得益彰。

博物馆的建筑面积16000余平方米,陈列面积有5000余平方米,其余为文物库区及公共活动区。博物院收藏了西安各个历史时期的文物13万件,其中拥有国家三级以上珍贵文物14400多件,并有相当一部分文物出土于周、秦、汉、唐等中国历史上有重要影响的朝代。用于陈列的文物展品,是在这些藏品中挑选出的文物等级高、代表性强、影响面广的文物。西安博物院文物展馆的陈列由基本陈列、专题陈列、临时陈列三部分组成。博物院使用了当代科技电子技术及影像、声像技术的展示手法,展览运用了虚拟电子翻书、数字幻影演示、DMS数字虚拟演示、互动展示、文物导航等系列科技手段,虚实结合,丰富展览内容,形象展示文物,演绎古都历史。

馆藏文物

小雁塔

小雁塔文物保护区于1980年正式对外开放,在园内充实了长安古乐、拴马桩一些民俗类展览与文物。小雁塔、荐福寺古建筑群与相融合。西安博物院沿小雁塔、荐福寺的中轴线向东西两侧进行了扩展,改善了小雁塔与荐福寺的周边环境,增加了人工湖面以及园林绿化景观,使历史名胜与城市公园融为一体。

小雁塔本名“荐福寺塔”,始建于唐景龙元年(707年),位于唐朝长安城荐福寺,为了存放唐代高僧义净从天竺带回来的佛教经卷、佛图等而建的佛塔。小雁塔所在塔院是荐福寺的一部分,当时塔院并不在荐福寺内,唐朝末期的战乱中,荐福寺屡遭破坏,寺院毁废,只有小雁塔得以保存。后来荐福寺迁入塔院内。明、清两朝时期对荐福寺和小雁塔进行过多次修缮。

小雁塔是密檐式砖结构佛塔。塔为青砖砌筑。塔平面为正方形。原为15级,约45米高,现存13级,1989年测定塔的总高度是43.395米,底边长11.38米,高与底边的比例是100比26。小雁塔的基座为砖方台。基座下有地宫,为竖穴。基座之上为塔身,塔身底层较高,二层以上逐层高度递减,故塔的轮廓呈现出秀丽的卷刹。塔身宽度自下而上逐渐递减,塔身轮廓呈现锥形形状。

小雁塔的塔身单壁塔内中空,塔壁不设柱额,塔身上为叠涩挑檐,塔身每层砖砌出檐,檐部迭涩砖,间以菱角牙子,塔身表面各层檐下砌斜角牙砖。塔底层南北两面各开有一券门,青石门相。门框上布满精美的唐代线刻,尤其门楣上的天人供养图像。塔底层以上各层南北两面正中均开有半圆形拱券门洞。小雁塔内设有木梯,可登临塔顶。

塔底层北券门外紧靠塔体的砖砌门楼,系清代后期所增建。塔基座南侧有清代石门坊,南额刻有“万汇沾恩”,北额刻有“不二法门”。塔底层南门入口的石质弓形门上,刻有阴文蔓草花纹和天人供养的图像,与大雁塔的门楣相同。但因年久及保护不善,已残缺不全,模糊不清。原来在小雁塔底层环绕塔身有砖木结构的大檐棚,被称为“缠腰”。在金、元朝交战的年代“缠腰”毁没。

小雁塔

荐福寺古建筑

荐福寺最初建于唐文明元年(684年),是唐睿宗李旦为其父唐高宗死后献福而建佛教寺院,最初名献福寺,武则天天授元年(690年)改名为荐福寺。荐福寺是唐代著名的皇家寺院,是唐代重要佛经翻译场所之一。荐福寺吸引了唐代许多高僧,其中以义净法师最为著名。荐福寺毁于唐末战乱。后来,荐福寺搬到塔院即今小雁塔的所在地。

现存的荐福寺古建筑群为明清两代重修,寺内古建筑群大体延续了明代正统年间重修时的布局,寺内殿宇建筑集中在山门直对小雁塔的中轴线上,由南向北依次有山门、钟鼓楼、慈氏阁、大雄宝殿、藏经楼、小雁塔、白衣阁等。寺内还存放有石人、马柱等等民间文物以及各种民俗艺术展览。

清代康熙年间以来,因荐福寺内移来金代铸造的铁钟,寺僧晓扣之则清音远震,辅以雁塔秀影,形成了“关中八景”之一的“雁塔晨钟”胜迹。金代铁钟作为文物仍陈列于荐福寺钟楼内。荐福寺内的古树名木共计十棵,九棵为国槐,一棵楸树,距今约800一1300年左右。其中五棵国槐分布于大雄宝殿前中轴线两侧,其余四棵分布于慈氏阁南面和钟鼓楼之间的院落。

敕赐荐福寺

展厅

基本陈列

西安博物院以“古都西安”为题,以西安作为13王朝的古都、一千多年建都史为主线,以历代文物的展示为基础,突出反映西安的都城发展史和都城社会生活状况。展厅面积约2485㎡,陈列文物660余件组。在“古都西安”的总标题下,又分为“千年古都”和“帝都万象”两部分。

千年古都

“千年古都”部分,以“西周丰镐”“秦阿房宫”“汉长安城”“隋、唐长安”“明、清西安”为章节,集中反映历代都城规模、格局以及唐代以后,城市的发展变化情况;以模型、图板等形式,突出了城市规模及重要的宫殿建筑。在模型制作方面,特别突出了隋唐长安城,同时还制作了汉长安城、宋元城、明清西安城的模型等,突出了对城市发展史的展示。

帝都万象

“帝都万象”部分,以“周秦文明”“汉唐风采”“府城华章”分为三个章节,以各个历史时期文物的基本用途为组合,从不同的侧面再现出帝都生活的万千气象。

基本陈列(二、三展厅)

2022年4月11日,历经5个月提升改造的西安博物院基本陈列“古都西安”二、三展厅喜迎开放,1100余件(组)西安博物院馆藏文物精品分多主题在1300平方的展厅全新亮相。

造像艺术专题陈列展厅

造像艺术专题陈列展厅以“宝相庄严”为题,以佛教石刻造像为主、辅以金铜造像等佛教文物,介绍长安佛教的基本情况,突显长安佛教的重要历史地位,集中反映长安佛教的空前盛况。展厅面积640㎡,陈列文物120余件组。

古代书画艺术陈列展厅

古代书画艺术陈列展厅以“三真六草,镂月裁云”为题,在近万件收藏作品中,选择了100余件书画作品,作为专题陈列,展厅面积759㎡。

玉器陈列展厅

玉器陈列展厅以“天地之灵”为题,将各时代玉器按用途分类组合,展示古代玉器精品。展厅面积353㎡,展示文物约120余件组。

印章陈列展厅

印章陈列展厅以“颗粟大千”为题,展厅面积353㎡,展示文物200余件。所展示的印章,主要以官印为主,私印为辅,以汉、宋、辽、金、元、明、清等官印居多,并首次展示了西安相家巷出土的秦封泥二十余枚。私印和佛道诸家吉语印也是展示的一个特色。

临时陈列厅

除西安博物院、市考古所收藏的文物外,西安市属各区县也收藏有2万余件文物,在市属各区县的文物藏品中选出160余件组,利用654㎡的临时陈列厅,以“京畿遗珍”为题,以区县为单位进行集中展示。

综述

西安博物院藏品有金银器、陶器、青铜器、书画、印章、瓷器、玉器、佛教造像等多类,有相当一部分文物出土于周秦汉唐等中国历史上有重要影响的朝代,形成了文物等级高、代表性强、影响面广的藏品特点。 [12] 截至2019年末,西安博物院藏品有111928件/套, 其中珍贵文物11029件/套。

重要藏品

鎏金铜铺首 (唐代)

1972年西安市新城区唐大明宫遗址出土。两件。圆形片状。主纹为兽面纹,兽首睁目蹙眉,阔口大张,利齿毕现,舌卷铜环,面目凶恶狰狞。兽首的背后为分叉式铆钉,用于插入门壁,尾端横折固定铺首。铺首纹饰锤揲而成,表面鎏金,应为某座宫殿大门上的构件。

龙纹空心砖 (汉代)

砖体长方形,中空。正面纹饰构图采用“喜相逢”格式,以璧为中心,双龙回首顾盼,前爪拱璧。璧的上方和龙的足下各有一对叶形云纹;璧的下方和龙背上方各有一灵芝草。整个画面,满而不乱,多而不散。流动的云纹,充满生机的灵芝草,祥瑞的玉璧和游龙,构成了一幅生动自然的“二龙拱璧图”。璧为中国传统的玉礼器之一,也是“六瑞”之一。在战国以后的礼仪活动中,玉璧是用于祭天的礼器。两侧以爪托璧的双龙是通天神兽,其形态是典型的汉代走龙。

陶水管道 (战国、秦代)

2006年出土于秦阿房宫前殿遗址东北约500米处的战国秦上林苑五号建筑遗址中。所陈列的是从其中一组排水管道中采集的。当时发掘出两组排水管道,每一组皆由三条圆筒形陶水管套接而成,水管道横剖面呈“品”字形,即下层铺设两条,上层铺设一条。陶水管道单节长0.57—0.58米,一端粗、一端细,粗端直径0.32米、细端直径0.23米,壁厚0.08—0.1米,外表饰绳纹、内壁为麻点纹、泥条盘筑。

釉陶望楼 (汉代)

1992年西安市雁塔区三爻村出土。通高136厘米,底座长40厘米,宽38厘米。釉陶望楼为三层楼阁式,底边为长方形。楼阁三层设有斗拱,顶为四角攒尖式,有脊,各层有窗有门,并设有回廊,上有各种形态的人物。望楼在回廊、窗门、斗拱、瓦件、屋角、正脊等方面均加以艺术处理,屋脊和屋角的起翘,强化了轮廓的优美曲线,斗拱在西汉时期为一斗三升,既起结构作用,又完善了建筑的装饰。

楚大官厨鼎 (西汉)

1979年6月市文物商店移交。高18.5厘米、口径16.5厘米、 最大腹径22厘米。

闫甘园《辋川荡舟图》轴 (清末)

闫甘园,陕西蓝田县人,清末进士,知县,入民国,在西安兴办学堂。《辋川荡舟图》作于民国二十四年(1935年)。纸本。纵93厘米,横33.5厘米。画面由三段构成,近处四棵不同类型的乔木,侧旁一亭,稍远天水一色,一渔艄踞于小舟,再往上便是稍淡墨色的滩头树林,树林之上便是突兀高山,作者以类似披麻皴写成。

玉麒麟 (元代)

1972年西安市未央区六村堡徐家寨出土。高4.8厘米,长4厘米,最宽1.5厘米。

西安博物院,位于陕西省西安市碑林区友谊西路72号,总占地面积约16万平方米,建筑面积1.6万平方米,隶属西安市文物局,是一座集文物收藏、科学研究、社会教育、园林休闲为一体的地方综合性博物馆。

2007年5月18日,西安博物院正式对外开放。西安博物院由博物馆、唐荐福寺遗址、小雁塔三部分组成。截至2019年末,西安博物院藏品有111928件/套, 其中珍贵文物11029件/套,举办展览11个,教育活动104次,参观人数342.2万人次。

西安博物院为国家一级博物馆、全国AAAA级旅游景区、全国古籍重点保护单位、全国科普教育基地,是陕西省省委、省政府,西安市市委、市政府指定的重要接待单位。 2020年12月,西安博物院被授予“陕西省文明单位标兵”称号。

开放时间

旺季(3月15日至10月31日)9:00-18:00,17:00停止入园。

淡季(11月1日至3月14日)9:00-17:30,16:30停止入园。

每周二(国家法定节假日除外)及除夕闭馆,其余时间正常开放。

晨练时间

7:00—9:00,8:30停止入园晨练,每周二(国家法定节假日除外)及除夕闭馆日暂停晨练。

参观方式

疫情防控期间,西安博物院按照“限量、预约、错峰”的参观要求,每日接待人数不超过最大承载量75%。游客可通过西安博物院官方网站、微信公众号、美团APP、大众点评APP进行门票预约;旅行社可通过西安博物院官方网站(仅支持电脑访问)进行团队门票预约。

交通路线

公交:

小雁塔站(近北门):18、21、29、32、40、46、203、204、218、224、229、258、407、410、521、618、700、713、游7、游8(610)

夏家庄站(近西门):18、203、204、218、229、258、407、410、713、游7

地铁:

南稍门站(近北门):2号线、5号线

温馨提示

1.游客需扫描出示“陕西一码通”(绿码)和通信大数据行程卡(绿色),经测量体温正常后,从入口闸机处刷身份证入园。根据西安市疫情防控工作最新安排,2022年8月11日起,进入西安博物院参观的所有人员(含省内、市内),需要查验72小时内核酸检测阴性证明或24小时核酸采样证明。

2.应疫情防控要求,采取分时预约、分时入园政策,每天分为9:00-11:00、11:00-13:00、13:00-15:00、15:00-17:00四个预约场次。请您提前线上预约,并严格按照预约时间到场入园。

3.预约成功但未携带身份证的游客,可凭本人有效驾驶证原件、护照原件或户口本原件,在西安博物院票房办理入园;外籍游客凭护照在西安博物院票房办理入园。

4.游客车辆请停放在西安博物院西门停车场(朱雀大街北段)。因场地有限,西安博物院停车场暂不能提供旅游大巴及中巴停车服务,请预约团队自行解决。

5.所有入园游客在参观游览过程中须全程佩戴口罩,保持“一米线”距离,避免聚集,并配合工作人员管理。

6.本院暂不接待中、高风险地区(含7天内旅居史)的游客,以及“陕西一码通”为灰码的游客,敬请谅解。

7.如您在游览期间有任何疑问或需要帮助,请拨打咨询电话029-87803591,029-87568966。

8.失物招领处联系电话:18092568291。